L’istruzione italiana invischiata

nella trappola della conoscenza

Laura Chies* economiaepolitica, 27.1.2009

In questi ultimi mesi il dibattito sull’istruzione in Italia si

articola su due grandi temi: la qualità dei risultati (scarsa) e la

dimensione della spesa (eccessiva). Tale dibattito è stato stimolato

dalla pubblicazione di rapporti che illustrano il mondo

dell’istruzione con l’ausilio di numerosi indicatori e confronti

internazionali. La pubblicazione di libri scandalistici, pamphlet

informativi, articoli scientifici ha coinvolto molti economisti e

sociologi, i quali hanno spiegato compitamente dimensione e

caratteristiche del problema. L’intervento più sconcertante è stato

però quello del Governo italiano che ha deciso a priori tagli alla

spesa pubblica e al personale, giustificandoli poi, a qualche mese

di distanza, con motivi riconducibili alla scarsa produttività

didattica e scientifica delle nostre scuole e università. Il dato

negativo sulla qualità dell’istruzione italiana è inserito in un

quadro mondiale che vede le capacità di apprendimento dei giovani

arretrare ovunque tra i paesi avanzati dell’OCSE, ma che colpisce in

modo particolare l’Italia, che parte da posizioni di retroguardia.

Il punto dolente è proprio questo. Perché l’Italia si trova quasi

sempre in coda alle classifiche dei paesi avanzati, quando

l’argomento è lo stato dell’istruzione e soprattutto della

conoscenza? La risposta che si può suggerire è che il coordinamento

istituzionale è assolutamente deficitario. Ognuno degli attori in

gioco (il sistema politico, quello dell’istruzione, quello delle

imprese e il sistema sociale) sembra agire sulla base di finalità

indipendenti, se non addirittura contrapposte. Guardando

all’istruzione dal punto di vista di un economista, la scelta

dell’investimento in istruzione ha un unico obiettivo, quello di

migliorare le prospettive di reddito e di favorire l’aumento del

livello di sviluppo umano ed economico. Leggendo invece le analisi

condotte dal Governo e quelle che derivano dalle indagini sulle

preferenze delle imprese nelle assunzioni, il livello

dell’istruzione degli individui non risulta essere un investimento

altamente produttivo, ma solo un aggravio di costi. Il coordinamento

tra mondo dell’istruzione e quello della produzione pubblica o

privata che sia, appare molto labile. La scarsa valorizzazione del

capitale umano nazionale è evidente nel settore privato, quando si

analizza l’indagine Excelsior di Unioncamere sulle esigenze

occupazionali delle imprese. Gli imprenditori, infatti, non

ritengono l’istruzione una caratteristica importante sia ai fini

della selezione del personale, che per gli scopi della produzione.

Il 60% delle imprese considera il titolo di studio poco o per nulla

importante al fine della scelta del candidato idoneo all’assunzione,

mentre nelle previsioni delle piccole imprese (il 95% circa del

totale delle imprese italiane) l’assunzione di un laureato è un

evento che tocca solo il 5% del totale del turnover annuo. Se il

settore privato non premia l’istruzione, quello pubblico e quello

delle “libere professioni” usa la laurea come una sorta di barriera

all’entrata, dato il valore legale della stessa, più che come utile

strumento di segnalazione di capacità individuali. Le famiglie,

infine, costituiscono il luogo più alto di coordinamento tra gli

incentivi misurati in termini di salari relativi dell’istruzione,

che provengono dal sistema della produzione, e incentivi privati

all’incremento della capacità di apprendimento come strumento di

emancipazione sociale. Entrambi i segnali risultano distorti in

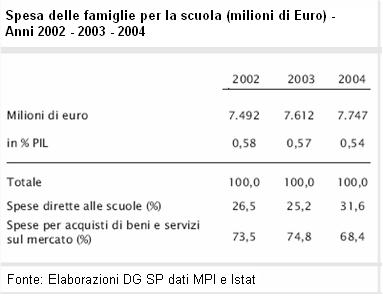

Italia e il risultato è un livello di spesa delle famiglie modesto,

anche se sconta il fatto che la spesa per l’istruzione primaria e

secondaria è per lo più spesa dello Stato e non delle famiglie, che

in totale ammonta comunque a poco più dello 0.5% del PIL

(vedi Tavola sottostante).

Il risultato è più soddisfacente se visto in termini quantitativi,

infatti, il livello dell’istruzione aumenta tra gli italiani e i

laureati costituiscono poco meno di un terzo degli occupati, ma è la

popolazione in età lavorativa compresa tra i 25 e 64 anni ad essere

ancora poco scolarizzata (solo il 13% è in possesso di una laurea,

contro una media OCSE del 27% e UE del 24%) che male si attaglia ad

un sistema di produzione di frontiera tecnologica proprio degli

altri paesi avanzati [1],

in cui l’istruzione specialistica è il fattore chiave. Un Paese come

il nostro nel quale i costi del coordinamento istituzionale sono

elevati e in cui i risultati della formazione sono modesti, non può

che presentare un sistema di istruzione prevalente di tipo generico

e non specialistico, proprio dei paesi avanzati. L’Italia non è in

grado quindi di sfruttare quei vantaggi di produttività attribuibili

ai lavoratori con profili di specializzazione elevati che compensano

la scarsa produttività dei lavoratori manuali. Il problema reale è

che questi lavoratori altamente specializzati sono troppo pochi e

gli incentivi individuali troppo ridotti per promuovere un vero

cambiamento del sistema. Il fatto più grave è che gli attori

principali politici, economici e sociali non riescano ad avere una

visione unica del problema rappresentato dal debole legame tra

produttività e capitale umano e che offrano come soluzione la

riduzione della spesa, sperando che in una situazione di scarsità di

risorse passa emergere spontaneamente un equilibrio economico

migliore. Il risultato del mancato coordinamento è preoccupante. Se

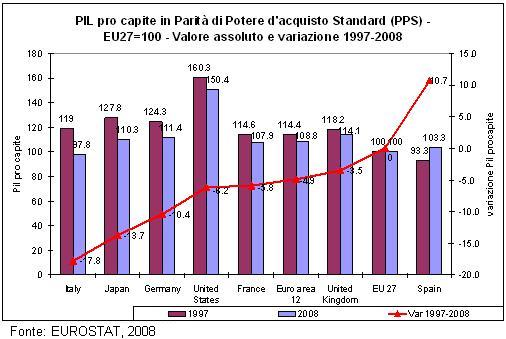

nel 1997 potevamo affermare con soddisfazione di aver raggiunto e

superato il livello di reddito pro capite medio dell’Europa a 27

Paesi di ben 19 punti, oggi le previsioni Eurostat ci pongono in

netto svantaggio rispetto agli altri partner (vedi grafico) sia

rispetto alla variazione del PIL pro capite (-17,8% tra il 1997 e il

2008), sia rispetto al valore di parità. Fatto 100 il valore di

parità UE a 27 Paesi l’Italia segna oggi un misero 97,8.

* L’autrice è

professore associato di politica economica nell’Università di

Trieste.

[1] Si veda Oecd (2008), Education at

Glance